.

6.2.21

06.02.1932 – François Truffaut

François Truffaut nasceu em Paris e faria hoje 89 anos, morreu muito cedo com 52, mas deixou-nos vinte e seis filmes que o mantêm connosco. Com uma infância atribulada, que acaba por retratar parcialmente em «Les quatre cents coups», Truffaut fundou um cineclube aos 15 anos e foi rapidamente descoberto por André Bazin que viria a ter uma influência decisiva na sua carreira, introduzindo-o junto dos grandes nomes da época e nos celebérrimos «Cahiers du Cinéma». Tornou-se um dos principais representantes da «Nouvelle Vague» francesa e, nesses tempos áureos do cinema francês, era sempre com ansiedade que se aguardava a estreia de um novo título.

Alguns entre muitos inesquecíveis: «Baisers Volés» (1968), «Les quatre cents coups» (1959), Fahrenheit 451 (1966) e o último dos seus filmes, estreado um ano antes de morrer: «Vivement dimanche!» (1983).

. .

Não deixem os actuais “liberais” apropriarem-se da palavra “liberdade”

«Eu não tenho nenhum problema, bem pelo contrário, em intitular-me liberal. Estou a referir-me ao liberalismo no seu sentido global, ou seja, político. Uma outra coisa é o liberalismo reduzido à esfera económica (que tem sido chamado “neoliberalismo”) e que assenta essencialmente na reivindicação de um “Estado mínimo” que deixe a “mão invisível” do mercado funcionar e que pouco cuida das liberdades propriamente culturais, sociais e políticas. Há variantes nestas posições, incluindo a liberal-libertária, que junta Bakunine com Milton Friedman, numa mesma defesa do laissez-faire.

O liberalismo tem tradição em Portugal, e foi por ele que uma geração que incluía Garrett e Herculano lutaram. O liberalismo é igualmente importante para perceber como cidades “burguesas” como o Porto estiveram sempre à frente dos combates pela liberdade, desde o 31 de Janeiro pela República, sem ser jacobina, e nas campanhas de Norton e Delgado contra a ditadura, sem ser comunista. O liberalismo conheceu um papel importante na monarquia constitucional, recuou alguma coisa na I República e recuou muito durante o Estado Novo. Depois do 25 de Abril, explica melhor a resistência ao PREC de Mário Soares do que o socialismo do PS, está presente no esforço vitorioso de Sá Carneiro (um homem do Porto) para retirar a tutela militar do regime democrático, e, sem precisar de ser nomeado, “normalizou-se” na democracia portuguesa.

Quando os actuais “liberais” se põem num papel de defensores de uma ideologia proibida e perseguida, sem expressão em Portugal, de novo estão apenas a falar do neoliberalismo. E a esquecer que mesmo assim, nos últimos dez anos, as ideias neoliberais e ainda mais aquilo a que os sociólogos chamam “background assumptions” tiveram um enorme sucesso ideológico e impregnaram o discurso comunicacional. Isto durante o período da troika, em que estiveram no governo.

Dois partidos políticos portugueses têm na sua génese a tradição do nosso liberalismo, o PS e o PSD. Ambos combinam o liberalismo político com outras tradições, o PSD com a doutrina social da Igreja e o personalismo, o PS com o republicanismo anticlerical e maçónico. No entanto, ambos partilham muitos aspectos da tradição social-democrata, na sua recusa do marxismo e do leninismo. O CDS é mais difícil de caracterizar pelas suas flutuações ideológicas, desde a sua génese na tradição democrata-cristã até à sua perversão no PP e o seu activismo em temas de “moral” contra o aborto, a eutanásia, os direitos dos homossexuais, funcionando como inverso do Bloco “fracturante” – nada tem que ver com a tradição liberal.

O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN não são partidos liberais, o que não significa que não sejam democráticos. O PCP e o Bloco de Esquerda partilham de uma teleologia da história e por isso há quem esteja na vanguarda e quem esteja na retaguarda, ou seja, não é a qualidade universal da cidadania que transporta a igualdade, mas sim a “classe” que determina o seu papel na história. O PAN assenta numa ontologia animalista da sociedade que desvaloriza a liberdade, porque desvaloriza o humano. De facto, “pessoas”, “animais” e “natureza” não estão para um liberal no mesmo plano, porque não são ontologicamente idênticas.

O Chega não é um partido liberal nem democrático. Não se pode ser democrata e racista e xenófobo ao mesmo tempo, porque raça e nacionalidade não podem diminuir o humano em que assenta a liberdade e a igualdade.

Dito isto, sobra a Iniciativa Liberal, na qual a hegemonia da correlação Estado-economia é dominante. O seu documento intitulado PREC Liberal, no qual são apresentadas 100 medidas, é relevante para o debate político nacional, porque representa um dos raros esforços programáticos num deserto ideológico. E isso tem muito mérito.

Uma análise mais detalhada fica para outra altura, mas como sempre acontece a propaganda é bastante menos elaborada – por exemplo, no seu site põe-se no mesmo plano de liberdade as “pessoas”, as “sociedades”, os “cidadãos”… e os “mercados”. E quando vamos ver quais as reivindicações para cada uma destas “liberdades” que é necessário “devolver”, no caso das “pessoas” encontramos “menos impostos, mais emprego, mais oportunidades, mais liberdade de escolha nos serviços públicos”. Mais à frente, na “competitividade” aparece: “Descomplicar, desonerar, atrair capital, libertar os contribuintes dos prejuízos das empresas públicas ineficientes.” Etc.

O problema não está em muitas destas propostas, que, aliás, todos fazem, sobre “corrupção” ou “transparência”, mas no facto de tudo ser posto no mesmo plano de importância para um país abstracto. Quando se fala num país pobre como Portugal que a prioridade possa ser “mais liberdade de escolha nos serviços públicos”, ou “libertar os contribuintes dos prejuízos das empresas públicas ineficientes”, tudo coisas razoáveis em si mesmas, não se pode deixar de pensar no que isto significa para a maioria dos portugueses que não têm condições para escolher um colégio para educar os filhos, nem estão muito preocupados se um hospital público custa caro, desde que sejam gratuitos os seus serviços. Não porque sejam desperdiçados, mas porque precisam. Repito: porque precisam. Se deixarmos o senso vulgar das palavras de ordem e passarmos para o senso comum da realidade, este programa é muito pouco sobre “libertar”, muito menos sobre partilhar e muito mais sobre pagar – e pagar arrasta atrás de si desigualdades profundas. Significa ter direitos, ter salário digno, ter habitação e serviços públicos básicos. A crise do liberalismo clássico no século XIX e que alimentou o socialismo veio da incapacidade de garantir o progresso social por muito que os “mercados” sejam “livres”.

É por isso que depois de ter lido cem vezes a palavra “libertar”, de uma coisa estou certo: não é de “libertar” da pobreza, da desigualdade, da exclusão que se está a falar. E não digo isto por qualquer vontade de “atacar” a Iniciativa Liberal, mas porque é mesmo assim. É também por isso que eu não quereria que a palavra “liberdade” fosse capturada por estes “liberais”.»

5.2.21

Myanmar

Há alguns anos, algures na Birmânia, fotografei esta menina com ar altivo e confiante. O que será feito dela no seu país de novo na mão dos sinistros militares?...

.

A mentira no pequeno ecrã

«A quem se dispõe a ver e ouvir os principais noticiários televisivos, à noite, pelas 20h, em qualquer um dos principais canais (RTP1 — salva-se a RTP2 — SIC e TVI) é-lhe infligida uma dose superlativa e alongada de notícias e reportagens sobre o Covid-19 que são exactamente iguais às notícias e reportagens do dia anterior, quase iguais às da semana anterior e horizontalmente encadeadas, sem picos nem descontinuidades, nas do mês anterior. A única coisa que difere é o teor de dramatismo, a acentuação, a mímica dos jornalistas (categoria na qual o vencedor absoluto é o clown José Rodrigues dos Santos). Todos os dias, o empenho destes jornalistas em nos fazer imergir na peça que eles interpretam em vários andamentos (perigo, desastre, tragédia apocalipse) deixa-nos obtusos, anestesiados, irritados ou aterrorizados, conforme o nosso grau de permeabilidade e de “literacia mediática”, como se diz hoje. Sem negar a gravidade da pandemia, devemos perceber que quanto mais este jornalismo obeso e com a cegueira da enumeração se aplica a mostrar menos dá a ver, quanto mais imagens nos fornece mais visão nos confisca, quanto mais nos quer convencer de que toca a realidade e a verdade mais produz ficção e mentira. Este jornalismo da mesmice — dos mesmos factos, das mesmas pessoas e do mesmo tom — que encena pela redundância uma ilusão de totalidade (e que, por isso, precisa sempre de muito tempo, é uma espécie de roman-fleuve diário) coloca-nos perante um enigma: os jornalistas fazem-no por genuína convicção, por convicção induzida através de um mecanismo coercivo, ou sem nenhuma convicção, mas enquanto funcionários pragmáticos? Ficaríamos a saber alguma coisa de útil e mais aprofundada se eles se dispusessem a falar da sua profissão e das circunstâncias em que trabalham sem ser para cantar hinos e celebrar os sucessos da instituição que lhes dá emprego. John Maynard Keynes disse uma vez dos seus pares: “Os economistas estão ao volante da nossa sociedade, mas deviam estar no banco de trás”. É justo e razoável achar que Keynes tinha razão em 1946, quando fez essa afirmação, e continua a tê-la hoje. Vão para ele os créditos se dissermos mais ou menos o mesmo de quem vai ao volante deste jornalismo que nos é servido diariamente na televisão (não falo agora dos jornais porque aí, apesar de tudo, a paisagem é menos monótona e mais plural).

Atentemos no seguinte: o canal de televisão que à segunda-feira, num programa de fact-checking chamado Polígrafo, traça “uma linha em nome dos factos”, dizendo-nos “onde acaba a verdade e começa a mentira”, é o mesmo que levou uma hora e meia a mentir-nos no Jornal da Noite que antecede esse programa. Não mente por dizer mentiras ou falsear imagens, não é a actual questão das fake news e da pós-verdade que aqui surge como pertinente ou a solicitar análise. Mente pelo encadeamento de palavras e de imagens, pela poluição discursiva e visual que produz, pelo tom adoptado (a dimensão prosódica do discurso, digamos assim), arrastando-nos para uma das regiões mais poluídas do planeta. Ai, nem palavras nem imagens são zonas a defender. Cumpre-se um formulário que encontrou uma representação eloquente no mais repetido estribilho dos últimos meses: “Hoje há X mortes a lamentar”. Temos à nossa disposição outras maneiras de dizer, de fazer, de dar a ver (mesmo na televisão em Portugal: é preciso dizer que nem tudo se equivale, não há apenas os jornais televisivos das 20h, nem todos praticam o mesmo tipo de jornalismo) que, sem a pretensão de um polígrafo, nos facultam elementos suficientes para percebermos onde está a mentira. Há uma cena do filme Palombella Rossa em que o protagonista, um deputado comunista interpretado pelo próprio realizador, Nanni Moretti, entrevistado por uma jornalista, começa a fazer um relato de lutas ecológicas e políticas travadas por comunidades indígenas do Peru. A entrevistadora, achando o assunto pouco interessante, interrompe-o e faz-lhe perguntas sobre o seu divórcio e o seu estilo de vida. Atingindo o extremo da impaciência, o entrevistado dá uma bofetada à jornalista e grita-lhe: “Ma come parla? Come parla?”, como quem diz: “Como é possível falar dessa maneira? Como posso eu continuar a falar consigo?”»

.

4.2.21

Há 60 anos começava a Guerra Colonial

Ouvir o investigador Miguel Cardina, em entrevista à TSF.

.

No princípio era o milagre português

«No início da pandemia, fomos considerados exemplares. Em todos os indicadores epidemiológicos posicionámo-nos melhor que os países congéneres. Dávamos “lições” ao mundo no que concerne à resposta coletiva cívica e conscienciosa a que a todas as geografias era exigido. Jornais de referência como New York Times debruçaram-se sobre o nosso caso, apelidado, talvez por tão raramente nos destacarmos no panorama internacional, como o “milagre português”. Em Abril do ano passado, o jornal Alemão Der Spiegel dedicava uma reportagem a este “milagre”, pelo que destacou como sua causa central o medo (porventura, condição sine qua non a qualquer milagre). O medo fez os portugueses sair da rua.

O “milagre” que fez o Português sair da rua

Um artigo científico recentemente publicado analisa esta questão em particular. Mais precisamente, não o medo (uma emoção associada à parte mais primitiva do nosso cérebro), mas, ao invés, a auto-percepção de risco (uma espécie de medo informado, cognitivamente desenvolvido, com envolvimento das zonas mais sofisticadas do nosso cérebro). Com base nos resultados do Barómetro da ENSP-NOVA, foi analisada a perceção de risco da população portuguesa durante a primeira vaga da pandemia. Os resultados são inequívocos – sobretudo entre os mais vulneráveis (tanto pela idade, como pela presença de outras doenças), o risco que cada um julga ter de desenvolver complicações graves em caso de infeção pelo SARS-CoV-2 parecia corresponder ao risco real. Assim, este “medo” português não só se adequou ao que as circunstâncias impunham, como se ajustava à própria vulnerabilidade de cada um. A literatura científica diz-nos que a perceção de risco antecede o comportamento preventivo, ou seja, quanto mais julgarmos que estamos vulneráveis, maior será o nosso esforço para nos protegermos, nomeadamente sair da rua e ficar em casa o mais possível. Aqui está uma excelente justificação (não divina) para o nosso “milagre”.

O “milagre” não dura e o Português saiu à rua

A 13 de Março de 1964, uma moradora do bairro de Queens, em Nova Iorque, foi brutalmente assassinada por múltiplo esfaqueamento quando voltava do trabalho. Kitty Genovese, de 28 anos, estava na hora e local errados, numa altura em que a violência na cidade atingia proporções preocupantes. Mas não estava sozinha quando foi atacada. Diversos vizinhos testemunharam o crime sem, no entanto, tentarem impedi-lo. Apesar de, mais tarde, as circunstâncias exatas desse testemunho inoperante terem sido questionadas, o evento despoletou uma série de estudos na área da psicologia social, que ajudam a compreender o comportamento individual diante de um problema coletivo. Genericamente, numa emergência, a probabilidade de intervenção individual é tanto menor quanto maior o número de intervenientes. O outro que resolva. A este comportamento designou-se de síndrome de Genovese.

A pandemia dura, o “milagre” não tanto, como é, de resto, apanágio de qualquer milagre. Somos, neste momento, os piores entre os piores do mundo no que concerne a indicadores covid-19. Um inacreditável destacadíssimo primeiro lugar no número de novos casos por milhão de habitante (ao fim de Janeiro, 16 vezes superior à média mundial). O que correu mal, então, com o “milagre português”?

Tal como o que correu bem na primeira vaga pode ser o efeito de diversificados fatores, a presente calamidade é, com certeza, o resultado de muitas causas. Especialmente diante do frondoso desastre, muito poderá e deverá ser explorado sobre essas causas. Parece, desde já, haver um volte-face amiúde reportado sobre o comportamento preventivo de muitos portugueses. Permissão que gerou permissão, de mau exemplo em mau exemplo, bastava testemunhar pela janela. Talvez, tal como preconizado pela “teoria das janelas quebradas”, popularizada em torno do combate à violência em Nova Iorque nos anos 90, pequenos sinais de desordem (por exemplo, amena cavaqueira de grupos de pessoas sem respeito pela distância social) formem uma ladeira escorregadia que leva a mais e maiores elementos de desordem (por exemplo, aglomeração de grande número de pessoas em espaços interiores sem qualquer proteção).

Talvez o medo básico individual se tenha dispersado em irresponsabilidade coletiva. No seu pior e à escala de um país inteiro, quiçá um género de síndrome de Genovese, em que, no seio desta calamidade, que requer uma intervenção individual contundente, quanto mais pessoas envolvidas (para o caso, todos nós), menor a probabilidade de cada um fazer o que lhe é devido. O outro que resolva. Suavizámos a autoiniciativa de termos um comportamento cívico exemplar e, assim, saímos à rua quando mais nos indicavam o contrário.

É importante continuarmos a tentar compreender o que correu bem na primeira vaga e o que sucedeu desde então. Para já, parece muito evidente que é importante, por um lado, deixarmos de acreditar em milagres e de embandeirar em arco quando as coisas nos correm bem, por outro, temos de repudiar continuamente a desinformação que nos chega, ouvirmos o que a ciência tem para dizer e retomarmos nas próprias mãos o dever que cada um tem para combater esta crise.

A intervenção de cada um de nós tem de ser contundente. Não é o outro, sou eu!

No princípio, foi o “milagre português”, agora tem de ser muito mais do que o habitual português suave.»

.

3.2.21

Há 68 anos, o massacre de Batepá

Estive em S.Tomé há dois anos, passei por Batepá, e sobretudo por Fernão Dias onde se recorda um dos momentos mais trágicos da História desse magnífico país.

Pode ser lido AQUI um post que escrevi o ano passado.

Quem quiser saber mais detalhes sobre este massacre, pode também ouvir UM PODCAST hoje divulgado.

.

Todos contra o Governo, desde que não caia

«O líder do PSD tem um desejo: que o Governo continue em permanente equilíbrio precário, desde que não caia; que se desgaste ainda mais com a simples tentativa de se conservar em pé. Na entrevista que concedeu esta semana à TVI, Rui Rio não podia ser mais claro: por um lado, “gostava” que o Presidente da República fosse “mais crítico e exigente” com o Governo. Para que o Governo governe melhor, claro, mas também para tornar “maior” a “força” da oposição. Com o Presidente neste papel de agitador, Rui Rio teria o seu totobola: alguém promoveria a instabilidade para que ele pudesse continuar a dizer, com razão, que “o pior que podia haver era uma crise política, além da pandemia e da crise económica”.

As palavras de Rui Rio traçam de forma clara o horizonte político do país até às eleições autárquicas do Outono. O Governo, exaurido de energia e inspiração por um ano de pandemia, dispõe de um seguro de vida – porque a oposição sabe que quem criar uma crise política será duramente castigado pelos eleitores; porque, no fundo, ninguém quer assumir o pesado encargo de liderar o país num momento como o actual. E porque a oposição sabe também que um cenário de eleições antecipadas só serviria o caos – e as ambições da extrema-direita que se alimenta da putrefacção do regime. Uma crise que levasse a legislativas geraria provavelmente um PS mais fraco mas ganhador, um PSD em agonia à espera de um D. Sebastião vindo de Massamá, um CDS extinto, um Bloco e um PCP penalizados e o PAN trucidado pela nova prioridade dada ao destino das pessoas. Ganharia a Iniciativa Liberal (tem o mérito de renovar o discurso político cristalizado no Estado e nos seus funcionários) e, obviamente, o Chega.

Vamos assistir a uma situação paradoxal: o estado de desânimo e descrença vão exponenciar as críticas e as denúncias contra o Governo; mas, para lá das palavras, todos agirão para o conservar. A crise que desgastou o Governo ampara-o. O Presidente colaborativo não o encostará às cordas por saber que é melhor haver um governo desorientado e exausto do que um governo improvável ou imprevisível – e porque, como a sua vitória provou, os portugueses não querem. Num momento dramático da vida do país, o que melhor parece satisfazer o interesse nacional é o torpor da política como a “arte do possível”. Um sobressalto político que desperte o país do pessimismo, da desconfiança e da amargura só pode vir do próprio Governo. Depois de anos a viver com o beneplácito da conjuntura, António Costa tem finalmente a oportunidade de garantir um lugar na História.»

.

2.2.21

02.02.1954 – Neve em Lisboa

Há 67 anos, nevou em Lisboa. Muitas escolas pararam as aulas para as crianças poderem brincar ou levaram-nas mesmo a Monsanto ou a Sintra, onde nevou mais.

.

E assim vamos…

Agora já não vai dirigir quem se ocupa de emigrantes como o ucraniano, apenas dos que têm dinheiro para vistos gold…

«A ex-diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, demitida a 9 de dezembro passado, seis dias antes da audição no Parlamento onde iria responder sobre a sua atuação no caso do homicídio de Ihor Homeniuk, foi chamada pelo seu sucessor no cargo, tenente-general Botelho Miguel, para o assessorar e para integrar um grupo de trabalho que vai reestruturar os vistos gold.»

.

Para a História

Uma professora de ginástica de Myanmar tem o hábito de se filmar enquanto treina e, sem saber, filmou o golpe de Estado. O vídeo tornou-se viral no mundo inteiro.

.

Não há vacina contra a fúria nem contra os chicos-espertos

«Há pouco mais de um mês, dois terços dos portugueses diziam preferir esperar algum tempo até serem vacinados. Eram devaneios de uma falsa sensação de segurança e medo do desconhecido. Agora, que a pandemia se sente de forma aguda e tudo o que andaram a ler nas redes sociais sobre os efeitos da vacina não se confirmou, já todos se esgatanham por ela e instalou-se a caça a quem fura os critérios. Tudo isto era previsível. A mudança de estado de espírito e as polémicas sobre os critérios. Assim como era previsível que, num processo de vacinação que envolverá praticamente todos os portugueses, aparecessem chicos-espertos.

Mesmo assim, acho que devemos ser rigorosos na apreciação de cada caso. Apesar de ambos os casos serem condenáveis, devemos distinguir o que aconteceu na direção da Segurança Social de Setúbal do que aconteceu no INEM. Em Setúbal, estamos perante uma apropriação premeditada e indevida de vacinas por quem, fosse qual fosse o critério, não tinha direito a elas. Espero que estas pessoas respondam na justiça. No INEM, a ser verdade o que dizem os seus dirigentes no Norte, estamos perante o resultado de um protocolo mal preparado, onde não fica claro o que fazer com o excesso incerto das cinco doses que permite, muitas vezes, dar uma sexta vacina. É absurdo atirar esse excesso para o lixo, mas a solução de dar aos vizinhos da pastelaria é impensável, como é óbvio. Como é comum, foi necessária a asneira para que o governo exigisse uma lista de suplentes prioritários. Porque, é importante recordá-lo, apesar de continuarmos a trabalhar para a imunidade de grupo, ainda não temos a certeza que a vacina evite a transmissão. Sabemos que evita a doença e, por isso, é fundamental que seja ministrada a quem faz parte dos grupos de risco.

Como resultado desta polémica, e se o Estado não for rápido a clarificar o que fazer com as sobras, temo que os responsáveis as vão desperdiçar, para não serem alvo de críticas ou ações disciplinares. E nada é mais criminoso do que o desperdício de vacinas. Como continuamos a procurar a imunidade de grupo, é pior do que as dar indevidamente. Basta recordar como, em Seattle, uma arca estragada levou os hospitais a oferecerem, sem qualquer critério, 1600 vacinas, para que fossem usadas antes de se estragarem.

A exigência de não garantir a segunda toma a quem recebeu indevidamente a primeira é estúpida. Estas pessoas não vão perder direito à vacinação porque, até nova estratégia, continuamos a querer vacinar o máximo de pessoas. De fora só devem ficar as que não querem e as que não podem. Como o prazo para a segunda toma é de menos de um mês, se não lhes for dada agora, terão de receber de novo a primeira, quando chegar a sua vez. Limitamo-nos a gastar mais vacinas e a punir inocentes com isso.

Na realidade, isto levanta outro debate sem consenso à vista, em que não vou entrar por não me sentir preparado para tanto, sobre vantagens e desvantagens de ir vacinando logo duas tomas em vez de duplicar os vacinados com a primeira, dilatando este intervalo e dando alguma proteção a mais gente. Mas sendo o que está protocolado (pode mudar), quem toma a primeira toma a segunda. Há instrumentos na lei para castigar quem prevaricou. Não é o plano de vacinação.

Ouvi na SIC Notícias, com estupefação, a resposta de Francisco Ramos, responsável pela vacinação, a esta dúvida. É verdade que não atribuiu aos eleitores de André Ventura a indignação moral com o comportamento dos prevaricadores, como um jornal inicialmente pôs em título (depois corrigiu). Essa indignação sentimo-la todos. Mas atribuiu a defesa da interdição da segunda toma a estes eleitores. Fez o pior que podia fazer: misturar considerações eleitorais com um debate técnico. É inacreditável. E, no entanto, não era difícil esclarecer porque não podemos usar a segunda toma como castigo. Se não tivesse as responsabilidades que tem, até poderia dar algum desconto a Francisco Ramos pelo absurdo do debate. A gritaria instalada dá para o disparate generalizado. E não falta público ansioso por este espetáculo.

Tudo isto era expectável num processo destas dimensões. E não se julgue que não há muitos problemas noutras paragens. Por isso, puna-se quem não cumpre e não se transforme a exceção na perceção de que se trata da regra. Até porque, no péssimo contexto europeu e quando tudo o resto nos está a correr tão mal, até não temos más taxas de vacinação (aqui e aqui).»

.

1.2.21

Pobre Birmânia!

Pobre Birmânia, uma vez mais a ferro e fogo! Um dos países que mais gostei de visitar, com um povo sofrido que não consegue ver-se livre de uma vida infernal.

«O Exército de Myanmar (antiga Birmânia) declarou, esta segunda-feira, estado de emergência e assumiu o controlo do país durante um ano, depois de deter a chefe do Governo, Aung San Suu Kyi.»

.

Olhos nos olhos: a economia como moeda de troca

«A associação conceptual, técnica e política da pandemia à economia será classificada pelas gerações futuras como um crime contra a humanidade. Esta associação provoca atrasos inevitáveis no combate à pandemia e consequências evitáveis na economia e na vida dos cidadãos.

Vivemos num ciclo vicioso auto-imposto e resultado de uma cegueira civilizacional. Para combater a pandemia precisamos de reduzir drasticamente a interacção social, mas a redução coloca as pessoas em situação económica e financeira insustentável. É necessário ultrapassar esta contradição: deseja-se uma interdependência naquilo que é mutuamente exclusivo.

Se a redução da interacção social não tivesse custos económicos, o combate à pandemia far-se-ia de forma mais eficaz e eficiente. A sociedade consolidou-se ao longo dos últimos 500 anos através da ligação mobilidade-emprego-rendimento-consumo, de tal forma que se considera esta ligação como parte do ADN da espécie humana. Será mesmo assim? Em que momento é que a economia se tornou numa lei da física? Em que momento é que a matriz económica relegou a humanidade para um seu subproduto?

A economia é uma construção social, não é uma lei da física. É uma forma de organização de recursos, construída pelas sociedades e capaz de dar uma resposta satisfatória ao modelo de extracção, produção e consumo de energia necessário à sobrevivência. A economia que existia há 1000 anos é diferente da que existe hoje e será diferente da que existirá daqui a 1000 anos. Repare-se na ironia: mesmo os partidos de esquerda já se deixaram alienar pela matriz económica que sempre criticaram, aceitando confinamentos mais duros, mas salientando que é preciso “apoiar a economia”! A economia não precisa de apoios, as pessoas é que precisam de apoios! Apoiar a economia não é a mesma coisa que apoiar as pessoas. A interacção social origina um tecido económico que se traduz num filtro que tem consequências sobre as sociedades. Sabemos que a matriz económica é um filtro que produz efeitos indesejáveis (criminalidade, insegurança, desigualdades, problemas ambientais). A sociedade tem vindo a aperfeiçoar este filtro, mas é um processo em constante construção. Apoiar as pessoas é um caminho para melhorar o filtro económico. Apoiar a economia, esperando que chegue às pessoas, é utilizar um filtro deficiente numa situação para o qual ele não foi concebido. O resultado não poderá ser melhor do que o instrumento utilizado.

Eu achava que por Abril ou Maio de 2020 os principais líderes mundiais já teriam dado indicações para que os principais bancos centrais emitissem moeda, que seria canalizada pelas rubricas orçamentais para as necessidades das pessoas, mantendo os agregados macroeconómicos constantes. Esta acção reduziria a interacção social para níveis que tornariam o combate à pandemia (e o posterior estímulo às actividades económicas) mais eficiente. Não se consegue um consenso mundial? Tente-se um europeu. Num dos momentos mais delicados da humanidade, a Europa tem uma boa oportunidade — num período sob a presidência portuguesa – de uma vez mais mostrar ao mundo a sua natureza progressista e inovadora. A solução pode até ser menos radical: emissão de moeda para as necessidades dos sistemas de saúde e de segurança social, sem contabilização para o défice e a dívida.

Pode não se gostar destas soluções. Mas ao prolongar a ausência de qualquer solução, as consequências são múltiplas. Biologicamente, impede-se a resolução rápida da pandemia (mais tempo de circulação do vírus, novas mutações, sistemas de saúde exauridos). Economicamente, aprofundam-se todos os efeitos indesejáveis (recursos, emprego, pessoas, maior dessincronização territorial, nova austeridade?). Politicamente, quanto mais tempo durar a pandemia e se aprofundarem os problemas económicos e sociais, maior é o espaço para o crescimento de partidos anti-sistema.

Arrisco dizer que nenhum político, nem nenhum sistema político, ficará na história pela forma como lidou com a pandemia até ao início de 2021. Não faltará, contudo, espaço para os movimentos que tenham contribuído para a clarificação das regras do jogo que se jogou na terceira década do século XXI. Afinal é possível, conceptual e tecnicamente, dissociar as duas dimensões. E politicamente? Como vão os nossos filhos avaliar o futuro que lhes legámos e tudo o que lhes negámos?»

.

31.1.21

E já passou um ano

Exactamente há um ano já se divulgava por aí este vídeo, mas com um sentimento de distância e uma certa leveza que hoje fazem arrepiar.

.

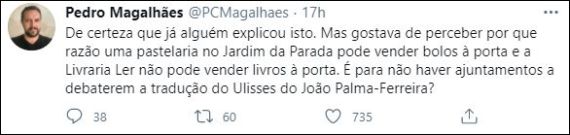

Perplexidade

FNACs abertas, mas proibidas de vender livros, não é mais ou menos o mesmo que farmácias só autorizadas a disponibilizarem produtos de beleza?

.

Um compromisso ético

«A urgência do momento impôs que escolhêssemos a restrição de liberdades e de atividades económicas como forma de proteger a vida e a saúde das pessoas e, assim, garantir a sociedade em que acreditamos.

Esta restrição não é sustentável sem um compromisso ético baseado nos princípios da solidariedade, da transparência e da confiança. Quem pergunta o que está a falhar no controlo da pandemia deve começar por rever o cumprimento deste compromisso.

As fraudes na administração das vacinas e a impunidade de quem se fez vacinar indevidamente colocam em causa a confiança no pacto social em que acreditamos. Do mesmo modo, é incompreensível que se verifiquem brutais assimetrias entre unidades de saúde - há instituições do SNS que continuam sem vacinar os profissionais de saúde da linha da frente.

É um imperativo urgente que a distribuição regional e local dos recursos públicos seja transparente - só assim podemos confiar na ação do Governo, aceitar os sacrifícios necessários e melhorar com os erros cometidos.

O primeiro confinamento mostrou-nos o valor das emoções partilhadas na proteção dos mais vulneráveis e no controlo da transmissão. Hoje desgastamo-nos com emoções negativas. Precisamos de mais compensações para quem perdeu rendimentos, de mais apoios à produção artística e de mais projetos socialmente mobilizadores neste segundo confinamento.

A situação é muito difícil. Mas não sairemos bem desta pandemia sem mais solidariedade, transparência e confiança uns nos outros; e todos no Estado.»

.

Subscrever:

Comentários (Atom)